【编者按】苏州市人民政府研究室《调研通报》2024年第8期刊登苏州大学东吴智库研究员黄建洪教授等的文章《苏州自贸片区发展新质生产力的制度创新需求与改革策略建议》。文章聚焦习近平总书记参加全国两会江苏代表团审议时强调的“因地制宜发展新质生产力”指示,着眼苏州自贸片区“新质生产力”的发展需求与制度创新道路展开论述。现将全文转载如下,以飨读者。

苏州自贸片区发展新质生产力的

制度创新需求与改革策略建议

- 黄建洪 陈伟光 -

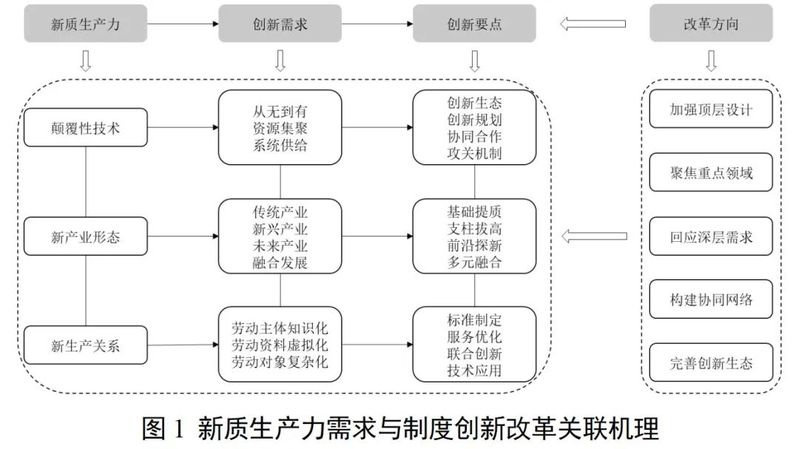

习近平总书记在参加全国两会江苏代表团审议时强调,要“因地制宜发展新质生产力”。新质生产力的特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力。作为旨在以制度创新释放先进生产力的苏州自贸片区(以下简称“苏州片区”),理应成为苏州发展新质生产力的桥头堡。为此,本文在分析新质生产力对制度创新相关需求的基础上,对下一步深化改革方向提出了建议。

一、新质生产力发展对苏州片区制度创新的需求

苏州自贸片区自设立以来,坚持“大胆闯、大胆试、自主改”,累计形成190项全国全省领先的制度创新案例,具体包括贸易投资40项、产业创新26项、金融科技32项、社会治理24项以及营商环境68项。新质生产力以新技术、新形态和新关系为主要内容,这对苏州片区制度创新提出新需求。

1.颠覆性技术要求科技创新领域制度供给更加集中化和系统化。新质生产力的形成和发展需要依靠颠覆性技术产生与运用,颠覆性意味着“从0到1”质的突破,这要求进一步汇聚创新要素、集聚创新人才、完善创新体系。目前,苏州片区制度创新分散化特征较为明显,相关成果主要集中在营商环境和贸易投资等领域,科技、金融、产业创新相对不足。因此,必须突破原有创新模式,针对颠覆性技术特征在创新资本的可获得性、关键研发环节、技术成果转化等方面开展系统性创新。

2.新产业形态要求在产业布局方面强化制度创新的集成性。产业是颠覆性技术转化为生产力的现实载体,新质生产力意味着产业形态的革新,具体表现为提升传统产业、壮大新兴产业、布局未来产业以及完善现代产业体系。苏州片区围绕生物医药、高端装备制造等产业开展了一系列创新,相关成果对解决产业发展瓶颈问题发挥了重要作用,但存在制度创新碎片化问题。从产业发展周期看,为进一步响应相关产业在创新置换、规模扩大和市场拓展等方面的需求,苏州片区需要围绕产业链、产业集群、产业梯度开展集成性创新。

3.新生产关系要求在要素优化配置方面提供更具协同性的制度方案。新质生产力发展必然促进生产关系变革,具体而言就是技术不断深入应用过程中劳动者、劳动资料和劳动对象的更新迭代与优化重组。这表现为,劳动者愈发向知识化、创新化和技能化发展,劳动资料功用和形态深刻变化,劳动对象不断异化进而对劳动能力提出更高要求。其中,高素质劳动者是新生产关系构建的关键。因此,苏州片区要围绕人才开展协同性创新,以人才为核心构建创新生态,促进新型劳动者与数据等新型生产资料、信息等新劳动对象紧密融合。

二、以制度创新促进苏州片区新质生产力发展的改革思路

面向新质生产力发展的迫切需求,苏州片区有必要从以下几方面加大创新力度(见图1)。

1.加强顶层设计:从集中力量、科学规划和激发活力等多方面入手,构建服务于新质生产力发展的制度创新模式。一是加强组织领导。设立新质生产力工作领导小组,推动创新注意力、资源和行动力向科技、产业和人才等领域集中。二是更新创新规划。围绕生物医药大健康等重点产业,结合企业需求,编制重点领域制度创新行动方案。三是完善保障机制。将创新容错适用对象从相关部门拓展至研发企业、技术人员等主体,建立制度创新同产业发展相关联的绩效奖励体系,自上而下营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围。

2.聚焦重点领域:以发展需求为核心,通过提质、拔高与探新等差异化举措科学布局产业与技术创新。一是促进基础性产业质量提升。提质重点在于要素更新迭代和机制优化升级,建议加快探索中小企业“智改数转”领域的制度性解决方案。二是推动战略性新兴产业趋高发展。进一步以全产业链集成创新推动生物医药、高端制造等支柱性产业规模不断扩大,重点围绕用地、人才、研发、信息、法务等方面提供“一揽子”制度创新设计,为产业能级提升铺平道路。三是探索未来产业全面布局。强化服务顶尖研发机构、领军型人才和智慧化监管等方面制度创新,前瞻性布局大院大所,为再生医学、类脑智能、量子信息、空天科技等未来产业落地奠定制度基础。

3.回应深层需求:紧盯集群化发展、企业获得感和前沿技术攻关等方面迫切需求,打造新模式、激发新动能。其一,创建融合发展的典型示范和创新案例。在科技创新与产业升级融合、数字经济与实体经济融合、先进制造业与生产性服务业融合等方面加快探索,编制相关行动计划。其二,创新政企沟通渠道、提供政策兑现的多样化方案。在自贸会客厅和自贸直播间基础上推出更多沟通模式,如探索以链主企业为发起方的全产业链交流会等;整合政策计算器等改革措施,形成集成政策匹配、流程引导与结果回访等功能的服务模式。其三,优化关键紧缺技术攻关有效机制。探索更契合需求的紧缺技术目录动态调整机制,加快企业信用数据库建设,简化过程性监控和考核。

4.构建协同网络:利用政策叠加、多区嵌套优势,进一步提高协作与开放水平、营造良好的国内外发展环境。一是以联动创新区为基础打造市域“创新雁阵”。与长三角生态绿色一体化发展示范区强化绿色科技研发、绿色金融创新等方面的合作,依托中德、中日、两岸等不同领域的开放平台汇集差异化的创新资源。二是巩固区域创新发展体系支柱地位。加强与上海等毗邻自贸试验区在产业培育、科技创新等方面的交流合作,紧抓虹桥国际开放枢纽北向拓展带建设机遇推动技术交易等新兴领域合作。三是深度融入国际高标准创新圈层。以中新合作为核心,在学习新加坡先进经验的同时打响苏州片区国际品牌;围绕海外商务中心加强要素流动制度创新,充分集聚全球科技、人才和投资等优质资源。

5.完善创新生态:从规则、机构和服务等多方面入手,促进创新要素充分涌流。一是强化规则标准方面的首创性试点。制定高水平技术成果、高质量专利评价标准,推动创新从数量向质量转变;对标RCEP、DEPA等国际高标准规则,制定数据出入境、知识产权保护等方面的适用性规则。二是创新科研活动配套设施的设置模式。以“园易联”为基础,推动纳米技术应用等产业头部企业牵头建立创新联合体,并应用互联网技术实现联通式管理;瞄准氢能、量子计算等前沿领域,整合现有研发机构,布局未来产业研究院。三是优化企业创新政务服务。加强科创金融改革,提高创新资金的可得性;推动以“金鸡湖创业长廊”为核心的众创集群建设,丰富企业引才、交流的可用平台。

(该作者黄建洪系苏州大学东吴智库、中国特色城镇化中心研究员,政治与公共管理学院教授、博士生导师、应急管理研究院院长;陈伟光系苏州大学应急管理研究院研究员)