【编者按】近日,东吴智库副院长、苏州大学商学院副教授屠立峰接受《看苏州》记者的采访,从专家角度解码苏州文化产业高质量发展密码。现将报道转载如下,以飨读者。

当姑苏古韵遇上鹏城新潮,一场跨越千里的文化共鸣正在奏响时代强音。5月26日,"2025苏州·深圳文创产业创新引擎对接会"在深圳启幕,以"SZ携手 兴文同舟"为主题,为两地文化产业架起一座流光溢彩的彩虹桥,两地200余家文化企业在此碰撞思想火花,犹如长江水遇上了南海潮,激荡出无限可能。

此前,被誉为“中国文化产业第一展”的第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上,各式苏州元素一经亮相,同样吸引了无数人的目光。

以传统文化为根基,以现代 IP 为引领,以科技创新为动力,苏州正打破传统与现代的次元壁,以不一样的创意叙事,不断拓展文化新质生产力,为中国文化产业高质量发展注入独特的江南智慧与创新动能。

一根丝线串联过去与现代

推动传统文化创造性转化

在丝绸的经纬之间,苏州书写着传统工艺的当代叙事。在文博会江苏展区,春晚同款“巳巳如意”真丝拉绒长巾被摆在了最显眼的位置上,在今年的春晚上,“这抹红”曾是晚会上最亮丽的风景。

长巾由吴江文旅集团旗下文创品牌“吴江游礼”与“总台文创”合作推出,苏州龙泉禧里丝绸科技有限公司生产,并将其带到了文博会。

自古,苏州便是桑田沃野、织机声声的丝绸之乡。千年以来,丝绸已经成为深入苏州骨血的特有文化基因。在现代社会,如何传承这份古老技艺,让其焕发新韵,成为了无数从业者新的课题。

对此,苏州龙泉禧里丝绸科技有限公司给出了自己的回答。

“在设计上,我们从中国古老文化中汲取灵感,将两个‘巳’字对称摆放,恰似中国传统的如意纹样。在技术上,我们运用真丝起绒工艺,双面提花,既有真丝的软糯细腻,又有温暖肌肤。”苏州龙泉禧里丝绸科技有限公司吴能妹介绍,长巾的诞生并不容易。从产品的确认、纹样的设计、纹样的应用,反反复复历经了几十次修改。“只有将江南的温润灵秀与东方的典雅大气融入丝绸之中,力争让传统工艺与现代美学相融相生,才能真正做到在传承中创新,在创新中发扬。”吴能妹说。

从米兰设计周到国际时装周,近年来,苏州丝绸的产业影响力已然突破国界。小到盘扣、发饰,大到礼服、蚕丝被,苏州丝绸以卓越的品质、精美的花色和丰富的文化内涵,让海内外消费者共享浸润千年工艺的丝质生活。

蓬勃发展的丝绸行业吸引了更多爱好者参与,共同深耕这片文化沃土。如今,不仅“85后”“90后”绣娘纷纷加入,以至柔的表现力创作花鸟人物作品,也涌现出一批年轻绣郎,拓展了苏绣刚柔并济的美学内涵。

展会上,国家级非遗苏绣代表性传承人,“85后”绣郎付健的青铜器系列作品上演着“古今对话”。屏上,“西周·青铜环带纹壶”的数字光影流转,凭借苏绣独特的劈丝、叠色技法,将青铜器物古朴厚重的肌理光泽进行精微复刻与艺术重构,千年前的青铜重器在丝线上得到了“重生”。以丝线复刻青铜器的沧桑肌理,非遗传承被赋予年轻化表达。

“青铜器是中国人的文化基因。苏绣需要创新,也需要融合,我们要用传统的技法来表现当代人的审美。”付健在接受记者采访时表示,从2015年开始,他的团队就开始尝试绣制青铜器题材。现代数字工艺的出现,赋予了作品更加独特的魅力。

以创意为梭、数据为线,在数字经纬中重新编织非遗文化的当代价值。这场始于丝绸纹样的数字化实验,为传统文化IP的现代转型写下生动注脚。

一个盲盒融合传统与创新

促进传统文化创新性发展

如果说丝绸是从现有的传统文化中寻求创新型转化,那盲盒IP的打造,则成功将传统经典巧妙地融入现代话语体系里,让传统文化赋能文化产业创新性发展。

现代社会中,“碎片化收藏”正取代传统古董、艺术品收藏,成为年轻人的新选择。然而,随着盲盒企业越来越多,同质化严重导致部分盲盒品牌退热,盲盒行业只有平衡商业价值与文化价值,才能形成连接传统与创新、IP 与消费的可持续模式。

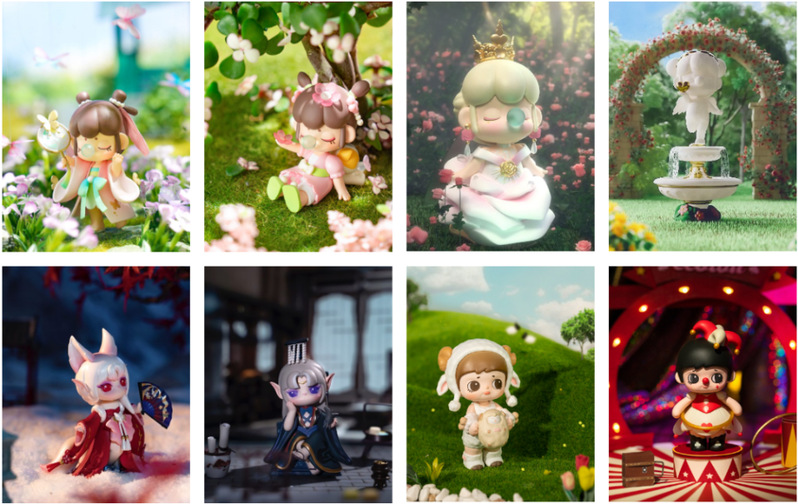

在展位上,一个个“苏式国风”IP以“各自的精彩”涌现了出来。苏州企业若态科技(RobotimeT)旗下的DIY木质机械传动模型以及国风创意盲盒,吸引了大量关注。DIY木质机械传动模型以“蒸汽朋克风”和“工业机械风”为特色,巧妙地融入了中国传统工艺的榫卯结构。囡茜巧克力缤纷小熊、轻亚少女等系列盲盒,则凭借国风妆造与治愈系设计,受到了古风、国风爱好者喜爱。

传统与现代的融合,既是潮流趋势,也是对于经典文化价值认同的必然结果。通过结合年轻人喜欢的文化符号,这些盲盒IP自然而然地走进了大家的精神世界。

“我们在IP打造上倾注了大量的心血。”若态集团华南大区业务经理王宁告诉记者,扎根苏州,若态科技一直致力于将中国传统文化和现代潮玩设计巧妙地融合在一起,企业陆续推出了若来、若客、喵乎汪也三大品牌,专注于IP潮玩和IP衍生品开发及授权,还在DIY文化、机械传动模型、宠物用品等领域进行深度布局。

“我们坚信,中国文创不仅能‘走出去’,更能‘走进去’,成为全球文化消费市场的引领者。”王宁表示,通过这一全球销售网络,若态科技成功实现从中国设计到中国制造,再到走出国门、冲向世界的战略跨越,助力江南文化进一步扬帆出海,让中国潮流真正走向世界。

一副耳机连接中国与世界

科技解码文化传播新范式

科技与文化的交响共鸣,奏响文化产业升级的进行曲。在苏州这座历史文化名城,数字技术正与传统文化深度融合,让古老的丝绸、手工技艺等焕发出“年轻态”的魅力。与此同时,通过数字技术的赋能,许多传统文化业态也拥有了更多文化消费新场景。

在音频设备展区,海菲曼的香格里拉静电耳机系统以百万级声场还原度,引发专业观众热议。其自主研发的喜马拉雅DAC芯片,打破美日欧技术垄断的细节,被反复提及,现场工作人员演示的格莱美音乐家联名款耳机,正通过NBA球星的自发背书构建全球声量场。

从昆山实验室走向世界,这家以"革新听觉的艺术"为使命的企业,用硬核技术突破与文化自信交融的独特战略,打破欧美日垄断,被《福布斯》誉为中国智造标杆。

文化产业的提质增效,既要守住文化根脉的"本",也要用好科技创新的"器",在守正创新中找到最大公约数。海菲曼成功的秘诀来自对于先进技术的追求。

“只有不断打破国外的科技封锁,才能真正站在世界舞台。”昆山海菲曼科技集团股份有限公司总经理助理孙靖怡表示,自成立以来,企业积极参与关键核心技术攻关,并持续加强自主知识产权的保护和管理,2024年末,公司已拥有134份专利,其中发明专利54项,这些专利的取得为公司核心产品的研发和核心竞争力的提升提供了有力支撑。

当中国工程师对技术的执着遇见五千年文化底蕴,必将谱写属于这个时代的声学传奇。孙靖怡坚定地表示,海菲曼不仅要成为全球音频技术的定义者,更要让世界通过声音重新认识中国智造的力量。

近年来,中国的文创产业迎来了蓬勃发展的新时期。苏州,这座文化底蕴深厚的城市,早已形成了自己独特的产业优势。一方面,以创新思维打造年轻化生态,将传统江南文化转化为沉浸式体验,"传统IP+现代表达"的模式,既激活消费动能,更重塑文化产业生态。

另一方面,通过数字技术的赋能,苏州正积极探索传统文化数字化的新路径,努力打造国家文化数字化战略的“苏州样板”。

“苏州正在为世界提供一份属于自己的文化自信与产业突围答卷。”苏州大学商学院副教授、东吴智库副院长屠立峰接受采访时表示,透过文博会,我们看到了创新的力量正在重构传统文化的现代表达,文化和科技的融合发展也在为文化产业的发展注入源源不断的活力。

根据最新数据,苏州全市规模以上文化企业达1694家,全年营收近4000亿元,实现了双增长,这些数据的背后,是传统工艺与数字技术的深度融合,是文化遗产与城市更新的相得益彰。

正如大运河串联起古今文脉,苏州的文化产业创新实践,既守护着"百戏之祖"昆曲的婉转水磨腔,也奏响了"数字文娱"的现代交响乐,在守正创新中绘就"各美其美、美美与共"的文化长卷。