【编者按】苏州市人民政府研究室《调研通报》2023年第10期刊登苏州大学东吴智库研究员屠立峰副教授等人的文章《当前推进产业创新集群融合发展亟需“四敢”精神的调查与建议》。文章基于苏州召开的“敢为、敢闯、敢干、敢首创”动员会,深入分析了“四敢”方面制约产业创新集群融合发展的因素,并在实地调研的基础上提出若干政策建议。现将全文转载如下,以飨读者。

当前推进产业创新集群融合发展

亟需“四敢”精神的调查与建议

屠立峰 王要玉

今年春节后第一个工作日,苏州召开“敢为、敢闯、敢干、敢首创”动员会。推进产业创新集群融合发展,是践行“四敢”精神的具体行动。目前,“四敢”方面还存在哪些制约产业创新集群融合发展的因素?针对这一主题,本文进行了实地调研,在此基础上提出相应建议。

一、产业创新集群融合发展需要“四敢”作风驱动突破

1.干部“敢为”方面

一是民企和外企人才职称自主评审试点与服务有待进一步创新。专业技术人才是企业敢干能干的重要推动力量,苏州民企和外企拥有大量专业技术人才。2017年,苏州率先在机械、电子等行业部分龙头企业试点开展企业中级职称自主评审;2020年,又把自主评审试点扩大到高级职称。截至目前,企业职称自主评审试点单位有20家,累计3800多名专技人才受益。但苏州拥有近2.3万家外企和75万家民营企业,很显然,职称自主评审试点企业数与现有企业总数相较甚远。此外,由于行业不断细化,出现了大量跨界专业领域,现行职称标准相对滞后,需要干部大胆创新,指导企业建立更加符合行业特点、更加科学精准的评价标准,提升职称的社会认可度。二是国有性质的科研院所与企业合作存在担忧。调研发现,不少受访的科研院所领导对与企业合作存在疑虑,原因是与职务发明有关的知识产权转让涉及国有资产保值增值,不愿因商业纠纷和国有资产流失而承担责任。部分高校和科研院所自身专利转化运用能力不足,与企业没有建立良好的沟通平台,造成高校院所专利“不出去”、企业需求“进不来”的局面。

2.地方“敢闯”方面

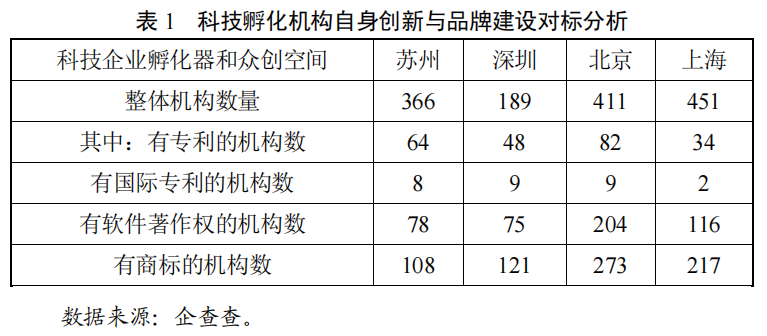

一是为产业创新集群融合发展相配套的科技服务业不够发达。据企查查显示,苏州技术先进型服务企业为64家(其中,49家集中在工业园区),数量多于上海(34家)和深圳(23家),少于北京(125家)。但苏州此类企业规模均较小,注册资本超过1000万美元仅有7家,低于上海(8家)和北京(23家)。此外,各地在科技服务业供应链、产业制造能力、信息流等方面还需加大投入力度和前瞻布局。二是对科技孵化平台创新策源关注不够。苏州现有科技企业孵化器和众创空间366 家,超过深圳(189家),少于北京(411家)和上海(451家)。从总体上看,这些科技孵化机构自身创新能力和品牌建设力还比较薄弱(见表1)。此外,孵化机构所在地政府为科创策源提供资源支持的意愿与能力也有待强化。

3.企业“敢干”方面

一是中小型企业创新能力较弱。大部分企业未设立研发机构,技术使用靠引进、核心专利靠购买,创新能力不够、市场认可度不高。二是相关扶持政策创新不足。出台的帮扶、梯度培育、资金奖补等措施,与高新企业申报评定同质化程度较高,政策创新性和针对性不强,导致企业认知存在问题。三是创新人才缺口较大。企业高端人才、技能人才和专业技术人才普遍不足,对人才“重使用、轻培养”,长远发展缺少后劲。四是众多中小科技型企业与高校、科研机构产学研合作对接较为困难,主要以自我创新、自我转化为主。各行业大型龙头企业研发投入持续上升,但对中小企业溢出效应较弱,特别是中小科技型民营企业,缺少行业标杆客户进行产品应用场景示范。

4.群众“敢首创”方面

一是苏州科学家故事需要挖掘讲好,亟待形成热爱科学、崇尚科学的社会风尚。在群众性文化中,很少有对苏州科学家进行梳理、故事挖掘、宣传报道的作品。苏州历史上有不少在行业发展中做出重大贡献的发明家、技术创新者和传播者,如被誉为“歼8之父”的顾诵芬院士等,这类创新文化题材的创作不多。此外,出生、学习、工作、贡献在苏州的全球科学家的事迹,深入研究和演绎得还不够。二是群众首创活动的品牌效应尚未形成。目前,“背包客的故事”、双创秀之“人物秀”的宣传分别由人才发布、市双创中心官方网站推送,微信公众号和网站虽然有一定阅读人群,但发布的人物故事仅十余例,相比较庞大的创新创业企业数量,发布数远远不够,没有起到活跃“敢首创”氛围的效果。三是科技期刊建设短板突出,国际显示度低、学术影响力弱。目前,中国知网能检索到的苏州各类中文期刊不足30个,不到上海的十分之一(377种)。科技类期刊复合影响因子最高为1.746(《混凝土与水泥制品》),文科类期刊复合影响因子最高为3.295(《苏州大学学报(教育科学版)》)。刊物的影响力和出版实力与文化软实力、科技实力极不相称,群众“敢首创”缺乏国际影响力期刊平台的支撑。

二、以“四敢”精神促进产业创新集群融合发展的政策建议

1.着力创造宽松环境,鼓励干部面对企业创新需求敢想、敢为

一是率先在数字经济领域探索制定人才评价新标准。对于数字经济时代产业创新集群发展中涌现出的各种新兴职业,各级干部要敢于聚合国内外专业资源,共同研究制定前瞻性、融合性专业评审条件。对于新职业,要及时明确是否可以归并至现有某个条线申报,或者单列职称申报专业。在完善各专业条线职称申报和评定细则基础上,及时扩大自主评审试点企业范围。二是拓展职称评定企业范围。通过各种媒体和行业协会等渠道加大宣传,提高各类企业对职称评定的知晓度。在产业园区、同类工厂集聚的街道,可主动上门帮助企业解决职称评定事务。三是加大政策创新引导科创资源向企业集聚。探索和试行知识产权资产化评估机制,引导科创企业与高校、科研院所通过知识产权交易、组建产业技术创新战略联盟、研发众包等方式,降低企业在新技术开发阶段承担的风险。充分发挥“揭榜挂帅”“悬赏制”等支持举措以及功能性平台作用,引导科创企业集聚和开展专业化分工协作。

2.着力优化考核机制,鼓励各板块为培育产业创新集聚敢跑、敢闯

一是鼓励各板块结合特色细分领域打造一流科技服务产业基地。与高校科研院所共建成果转化功能平台,开展跨学科前沿创新研究。推动研究转化服务平台发展,支持技术转移服务。完善成果转移转化服务网络,培育一批市场化、专业化技术转移机构。推动产业细分领域融合发展,培育壮大高端科研物资装备研发制造产业集群,实现以自主知识产权精密仪器设备、高端试剂、高端耗材等领域突破,解决高端科研物资装备进口替代和国内制造,逐步解决相关领域“卡脖子”难题。二是鼓励各板块差异化打造“产业创新集群综合性配套技术服务平台”。针对高端科研物资装备研发制造涉及技术难点与核心工艺,配套建设精密加工平台、传感器研发制造平台、高洁净等级实验室/车间、分析检测综合平台等具有国际水准的功能性平台,为入驻企业研发制造能力提升与突破提供支撑。三是建设国际一流“科研物资进出口中心”。发挥苏州自贸片区制度创新优势,打造“科研物资进出口通报关平台”,解决科研物资进出口面临的品类多、批次多、技术领域多、单品种规模小、易失活、仓储运输条件复杂等难题、痛点,带动全市苏州科技服务产业链、供应链优化完善。四是增强科技孵化平台创新策源能力。做好科技孵化平台顶层设计,市、区两级政府应明确科技孵化平台用地布局,及时调整土地资源,支持科技孵化平台扩大发展空间,在普惠性政策基础上出台针对科技孵化平台的叠加型政策。

3.强化企业主体地位,激励企业家在科技创新领域敢投、敢干

一是鼓励企业加大科技创新投入。组织面向科创企业的专项对接服务,通过搭建特色服务载体,支持企业敢于挑战技术制高点、勇于攻克“卡脖子”难题,最大限度释放科技创新“幂数效应”。二是建立企业人才数字化综合服务平台,打造多元化精准化专业化人才服务体系。建立“专精特新”培育后备企业紧缺人才数据库和企业家档案库,掌握企业家基本信息,搭建企业间沟通平台。探索由市、县(区)两级政府和行业商协会共同出资设立民营企业人才发展专项基金,瞄准技术变革和产业优化升级的方向,推进产教融合、校企合作,探索建设“共享人才”机制,破除人才引进障碍。三是深入推进数字化赋能行动。以数字化改造为契机,建立苏州制造业大数据平台,利用大数据、工业互联网精准对接产品个性化需求,在产业链前端占得先机,为制造企业开展大数据分析提供有力支撑。发挥公共服务平台网络作用,为企业提供“互联网+”应用以及信息咨询、研发设计、技术转移等服务。四是进一步畅通企业参与产业创新集群的市场渠道。大力加强相关政策宣传,鼓励猎头机构、成果转化服务机构为科技型企业服务。支持有望冲刺全国民营企业 500 强的制造企业通过兼并等方式形成集团型经济联盟,在做强链主企业的同时,重点围绕延链补链、扩大产能,实现区域化布局、上下游协同、创新集群化融合发展。

4.推进“产城人”融合发展,鼓励人民群众为自我实现敢拼搏、敢首创

一是宣传科学家精神,加强全民创新文化建设。系统采集、妥善保存科学家学术成长资料,深入挖掘科学家精神内涵,加强以弘扬科学精神为主题的创作,运用多种文艺样式推出一批内蕴深厚的优秀作品。以讲好科学家故事为抓手,塑造城市科技创新文化,营造开放包容的科技创新人才环境。推出“苏州院士”“苏州新锐科学家”等系列报道,宣传不同层面苏州科技工作者成就事迹。积极挖掘苏州本土优秀历史科技人物事迹,创作反映苏州历代著名科学家的节目,通过先贤人物人生轨迹与历史贡献,带动更多人参与创新。二是搭建“双创”信息交流宣传平台。利用“苏州市双创中心”官网、官微,以及“国际精英创业周”大赛自有新媒体平台,大力宣传展示大赛优秀人员。同时,举办创业故事会、苏州创客杂志、画册、宣传片以及创新论坛等各类活动,提升企业圈、创业圈、资本圈、教育界关注度,形成多方鼓励创新合力。三是提升科技期刊水平。支持苏州大学、C9高校在苏州研究院等大院大所面向国际市场,打造一批具有国际影响力的大刊。支持出版经验丰富、办刊效果显著、有能力出版高水平期刊的出版机构,结合自身优势、抓住学科发展热点创办有国际影响力的高水平英文期刊。

(本文作者屠立峰系苏州大学东吴智库研究员、自贸区综合研究院副院长,王要玉系苏州大学商学院副院长、博士生导师)